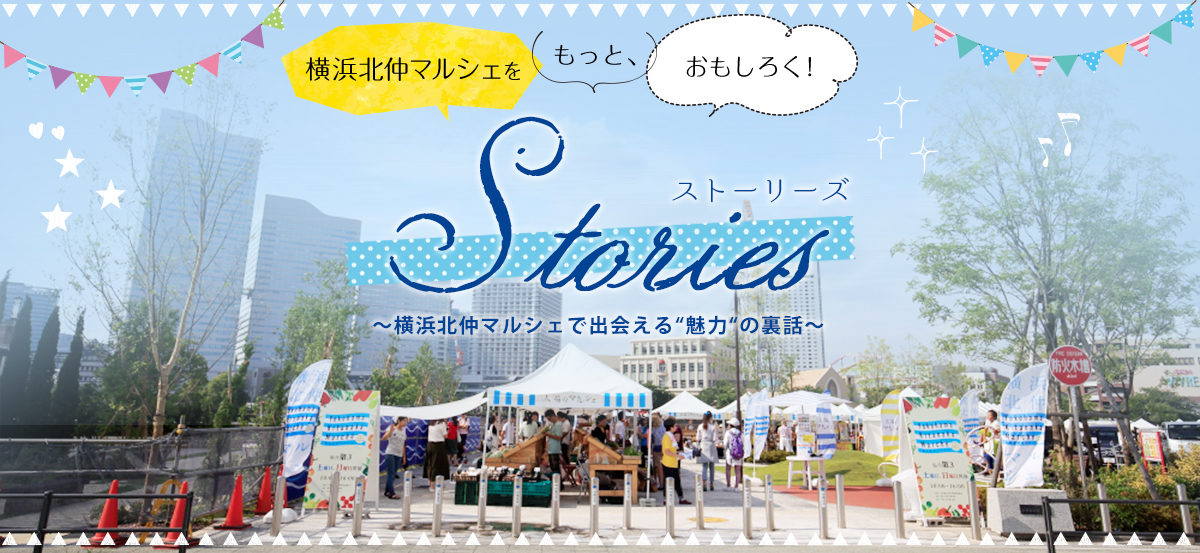

横浜北仲マルシェをもっと、おもしろく!

Interviewer

多くの方に横浜北仲マルシェの魅力を知ってもらいたい!

そんな思いを持ち発足した編集部のメンバーが、

オリジナルの視点と切り口で出店者さんに迫ります。

Vol9 2019 / 11 / 11(月)

お客さんの声が商品に。

職人技が光る!YOUstandardの

オリジナル靴下ができるまで。

色もデザインも様々な靴下は、すべて日本の天然素材から生み出されたもの。目にも鮮やかなワゴンについ引き寄せられて、思い思いの靴下を手に取る老若男女のお客さんがたくさんいらっしゃいます。靴下の生産量日本一・奈良の職人さんとタッグを組み、次々とオリジナル靴下を生み出す「YOUstandard」のものづくりについて、代表取締役の平野彩さんにお話を伺いました。

「作り手の想いを伝えたい」アパレル業界から独立したきっかけ。

平野さんは、もともとアパレル店員さんだったとお聞きしました。どんないきさつでYOUstandardを始められたんですか?

以前はアパレル業界で11年間働いていて、ファストファッションを販売するお店の店長も務めていました。だけど、「毎日入荷した商品を店頭に並べて、お客さんに売る」サイクルをこなしていくことにだんだんと違和感が出てきたんです。

「作り手さんの背景やこだわりを自分たちの声でお客さんに届けたい」という気持ちから独立を決めました。

自分だけのこだわりをこっそりと表現できる靴下が、小さい頃から大好きだったと話す平野さん

YOUstandardさんは実店舗はなく、ネットショップ、マルシェなどの出張販売を中心に展開されているんですよね。

今はそうですね。

2017年11月に開業して、まずはネットショップから始めました。

ただ、「作り手さんの想い」は、ネットショップでは表面的にしか伝えられない。「自分たちで直接お客さんとお話しして、商品のことを理解してもらったうえで履いてもらいたい」と思っていました。

そんなときに、すでにマルシェに出店されている方からお誘いいただいて、参加するようになりました。

商品の作り手の職人さんとはもともとお知り合いだったのですか?

アパレル時代からのご縁で、靴下職人さんともつながりがあったんです。そこで開業をきっかけに、一緒に商品を作っていきましょうという形になりました。

当初は、仕入れの商品もあったのですが、今は自社商品をメインに販売しています。

麻の糸を使っているため、夏は涼しく、冬は暖かい。丈夫で抗菌防臭効果もあり。

奈良県の靴下職人さんたちに制作をお願いしています。

奈良県は靴下の歴史が古く、技術が高い職人さんが集まる街なんですよ。靴下の生産量は、日本一です。

奈良県は昔『大和木綿』の産地だったのですが、水不足になって綿の栽培ができなくなったときに、織物の技術を活用しようと靴下製造が盛んになったそうです。

私たちが制作をお願いしている職人さんたちがいるのは広陵町という場所で、関東からだと京都から奈良に行って、そこから最寄りの駅で1時間に1本のバスに乗り換えて……と、正直とても行きにくい場所にあります。

でも職人さんに会いに、週に2〜3回奈良に行くこともあるんです。なので、都内にも奈良県にも行きやすい静岡県に拠点を移しました。静岡県からでも、車で4時間かかるんですけどね(笑)

移動で半日!

それでも直接職人さんと話すからこそ、質の高い商品が生まれるんですね。

微妙なニュアンスなどは直接話すのが一番早いです。

私たちが扱っているローゲージの靴下は、彼らにしか編めません。

すごい技術を持っているんです。機械と手作業を組み合わせて作っています。

そうですね。

しかも、技術を習得するのに何年もかかるので、今すぐに私たちが作ろうと思ってもできない。

このすばらしい技術を残すために、自分たちが少しでも継承に貢献できればいいなと思っています。

「これのグレーない?」お客さんの声を商品づくり生かす。

次にオリジナル商品についてお聞きしたいのですが、企画は平野さんご自身でされるのでしょうか?

商品の企画は、お客さんの声を大切にしています。

接客中にいただく「これのグレーないですか?」「もうちょっと長いのがほしい」といった声を商品に反映しています。

こういった要望をもって職人さんとどうやったら要望を叶える靴下ができるか相談しながら制作を進めます。

要望を伝えてくれたお客さんに「あなたの声から作ったんですよ」と完成した商品を見せる瞬間がとても嬉しい、と平野さん。

実際に商品化されるまでにはどのくらいの期間がかかるのですか?

通常は3ヶ月くらいですね。

ただ、『Ashitabi(麻砂旅)あしたび』は企画からサンプル完成まで半年以上かかりました……。

和紙という靴下にとっては異素材を使っていたり、表と裏で編み方を変えていたり、挑戦した部分が多くて。

デザインや使用感が納得いくまで何度も職人さんにサンプルを作っていただいて、やっと完成しました。

『Ashitabi(麻砂旅)あしたび』はお客さんはもちろん、長時間立ち仕事をする出店者やマルシェ関係者からも「蒸れにくくて丈夫!」と人気ですよね。

現在、オリジナル商品の種類はどれくらいあるのですか?

型数でいうと20数種類あります。新商品もどんどん増やしていく予定です。

北仲マルシェは感度の高いお客さんが多いですね。

野菜を買うときも、無農薬だったり、産地だったり、自分自身のこだわりを持った方が多い印象です。なので、私たちのお店のコンセプトにも共感していただきやすいのかなと。

ここでは、色味の鮮やかなデザイン性の高いものが人気です。出店のお休みが続くと、リピーターのお客さんが「靴下ロスだ」と来てくれたり、新商品が出るたびに購入してくれたり、と何度も足を運んでくださる方がいらっしゃいます。

出店者さん同士のコミュニケーションも盛んですよね。

初めて出店したときに遊びにきてくれた出店者さんが、「履いてみようかな?」と購入してくれたことをきっかけに、他の出店者さんにもおすすめしてくださって、今ではいろんなお店の方が履いてくださっています。

みなさんからは率直な意見をもらえるのもありがたいですね。「これすごくいいけど、こうしたらもっといい」という意見はとても参考になります。

「マルシェに靴下屋さん…?」と最初は驚くお客さんも一度購入すると靴下を気に入ってリピーターになってくれることが多い。

お客さんの声を商品化する、ということは続けていたいです。

また、「エコ」という部分でお客さんが履かなくなった靴下を再利用してなにかできないか…と思案中です。

足は第二の心臓といわれていて、靴下の選び方ひとつが健康にも影響してきます。靴下の世界は意外と奥深いんです。昔から大好きな靴下を極めて、私自身が靴下のプロになって魅力をお伝えしていきたいですね。

情熱的な平野さんのお話を聞いていると、今自分が履いている靴下が気になってきました。職人技が光る一足いただきます!

編集部Tが一目惚れして購入したL型ソックス。麻素材で、履き心地抜群。

back number